近年「クラフト」という言葉をとりわけ耳にするようになった業界があります。

そう、お酒業界です!

クラフトビールを中心に、日本でもクラフトのお酒を目にすることが多々ありますね。

では一体この「クラフトブーム」と呼べるものは、いつ、どこから、どうしてやってきたのでしょうか?

また、クラフトのお酒にはどのような種類があって、どんな魅力が隠されているのでしょうか?

この記事では近年注目されているお酒業界の『クラフト』に関する情報をお伝えします。

●クラフトブーム

最初のクラフトビールブームは1960年代、アメリカで起こります。

日本では1994年の法改正で小規模な醸造が可能となり、地ビールのブームが起こります。

その後地ビールブームは沈静化しますが、2000年代アメリカのクラフトビールブーム再燃を機に、日本でも「クラフトビール」と呼び名を変えて流行し、現在に至ります。

ウイスキーやジンのクラフトブームも2000年代以降、アメリカやイギリスなどの海外でのブームを受け、その数年後に日本でも流行るという流れが出来ています。

なぜこのようなムーブメントが発生したかと言えば、酒造会社が大型化する一方で、消費者がお酒の背後にあるストーリーやこだわり、フレーバーなどの多様性を求めるようになったことが一因としてあるようです。

更に近年では

・クラウドファンディングなどの普及により資金面を調達しやすくなった

・SNSの普及で広く情報発信がしやすくなった

ことなども、クラフトブームを後押ししていますね。

●クラフトの魅力は?

先に述べたように、クラフトの魅力はその “多様性”

バックストーリー、情熱。いわゆる「個性」を求められることが多いです。

そこで、各造り手はそのニーズに応える為、地元の素材や水など資源、地域の文化やコラボレーション、人材に至るまでを活用して唯一無二のお酒を造り出します。

また、大手に対抗する際のアドバンテージである「レスポンス」を最大限に生かし、個性的な「アイデア」を形にすることで飲み手にワクワク感を与えます。

商品名やラベルにも工夫を凝らしターゲットを絞った面白い商品を製造できるのも、小規模のクラフトならでは。

単に「美味しい」「安い」というだけではなく、その製品に触れる「体験」がひとつの価値となるよう、丁寧に造られているのです。

クラフトの魅力はそんな「造り手」と「消費者」が思いを通わせるところにあると言えます。

●クラフトにはどんなものがある?

以下、

現在注目されている主なクラフト酒類をご紹介すると共に「クラフトの定義」についてもまとめてみました。

・クラフトビール

“小規模な醸造所で、伝統的な製造法を用いて作られたビール”

「地ビール」とほぼ=の関係にあります。

・クラフトウイスキー

“小規模な蒸留所で製造されるウイスキーのこと”

・クラフトジン

“職人の技術や想い、地域や土地の伝統が込められたジン”

参照:Gin Lab Japan

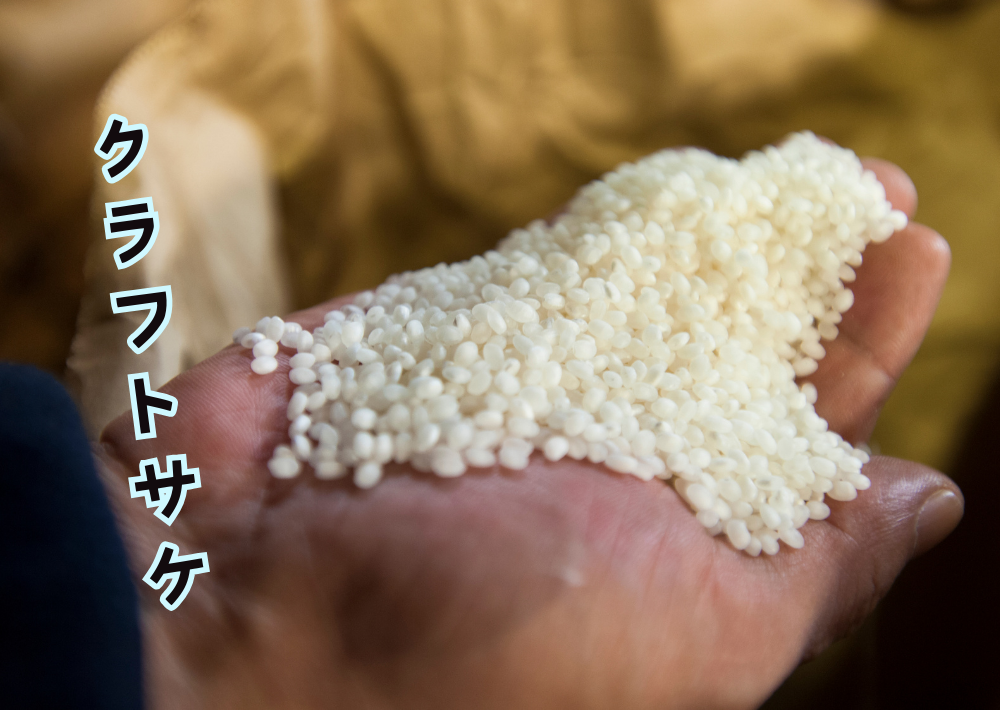

・クラフトサケ

“日本酒(清酒)の製造技術をベースとして、お米を原料としながら、従来の「日本酒」では法的に採用できないプロセスを取り入れた、新しいジャンルのお酒。”

参照:クラフトサケブリュワリー協会

・クラフト焼酎

“クラフト焼酎とは、小規模な蔵元が伝統的な製法で丁寧に作られた、個性的な焼酎”

・クラフトワイン

“地元産で手作り、市販の限定生産ワイン”

どれも小規模の製造所で、手作り感を持って製造しているという点で共通しています。

しかしその中でも異質なのが『クラフトサケ』

「法的」という言葉が出てくる唯一のクラフト酒です。

以下では「クラフトサケ」の事情を探ってみましょう。

●クラフトサケ

先に述べたように、クラフトサケは、他の酒類における「クラフト」と意味合いが違います。

クラフトサケの場合は規模や想いの部分だけではなく明確なルールが存在します。

そしてそのルール上『クラフトサケは日本酒ではない』というところが、最も他と違う部分です。

当然、クラフトビールは「ビール」 クラフトウイスキーは「ウイスキー」ですよね。

しかし、クラフトサケは分類として『日本酒』ではなく、『その他醸造酒』にあたります。

どんなに共通点が多くても日本酒を名乗れません。

クラフトサケに他と違う定義が出来た理由は幾つかあります。

まずは

『現存する日本酒蔵のほとんどが地域に根差した小規模蔵であり、また、伝統製法を採用していること』

そもそも、かなりの酒蔵が「クラフト」と言って良い環境で日本酒を製造しているのです。

同時に、

『日本酒の製造免許が実質発行停止状態であること』

が挙げられます。

つまり免許が下りないため、新たに小規模な日本酒蔵を立ち上げることは出来ません(既存蔵の購入は可能)。

クラフトだけではなく、新規参入自体が難しい業界なのです。

そんななか転機が起こったのは2021年

海外での日本酒ブームも後押しして

「輸出用に限り日本酒製造が可能」

という免許が出来ました。

これにより、国内向けの日本酒は造れないものの、

『輸出用に日本酒、国内には他のお酒を造る』

というハイブリッドな酒蔵の立ち上げが可能となり、実際に幾つかの新しい蔵が誕生しました。

そういった酒蔵が国内用に造る“日本酒の技術を駆使したその他醸造酒”を「クラフトサケ」と定義。協会も立ち上がりました。

こうして、“日本酒ではない”「クラフトサケ」というジャンルが出来上がったのです。

※その他醸造酒とは?

穀類や糖類などの原料を発酵させて作られたアルコール分20%未満の酒類。限りなく日本酒に近いお酒でも、「濾して(しぼって)いない」「米、米麹以外の原料が使われている」など、日本酒の定義から外れると「その他醸造酒」に分類されます。

●クラフトリキュールのご紹介

株式会社海琳堂では東京に小さな製造所を構え、リキュール類を製造しています。

小規模で手作り、チャレンジングなラボで、クラフトリキュールを製造しています。

※PRTIMES

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000134885.html

リキュール専門で製造するところは少なく、面白い試みです。

他の酒類に比べても素材や製法に自由度が高く、驚きを持ったお酒を造り出すことが出来ます。

深川リキュルラボでも「クミン」や「ほうじ茶」といった、大量生産では手を出しづらい原料を使用し、面白くて美味しい梅酒を製造しています。

*以下に販売サイトが御座います*

●おすすめのクラフト

【深川リキュルラボ】 クラフトリキュール

東京の門前仲町でほうじ茶梅酒などの「8th oceanシリーズ」を製造しています。

https://www.kairindo.jp/SHOP/282091/306203/list.html

【LAGOON BREWERY】 クラフトサケ

酒処新潟県より、クラフトサケ「翔空」を製造しています。

https://www.kairindo.jp/SHOP/282050/295478/list.html

【深川蒸留所】 クラフトジン

東京の深川で「FUEKI」「深川ツブロ」などを製造しています。

WRITERこの記事を書いた人

-

CATEGORIES

-

TAGS